第一视点丨人不负青山 青山定不负人——余村十八年

他知道,俞小平是来做思想工作的。前两日,他突然接到了一封通知书:工厂即日关停。

这些无力转型的家庭作坊、规模不大的工厂,村里是彻底清退,还是给它们留条后路?

这一幕何其相似,老村委会办公楼里的“矿山关停之争”历历在目。

“要坚定不移地走自己的路,有所得有所失。”习近平同志当年的嘱咐,敲得他们的心“咚咚”直响。

这一次余村没有犹豫,更加坚定地发展绿色产业。

在一次次克难、一次次探索中,余村干对了方向,干出了成绩,干出了越来越宽的“绿水青山就是金山银山”转化路——

到2016年,余村成功创建国家3A级景区;山清水秀、天蓝地净的美丽乡村,可游可赏、亦耕亦采的美丽业态,让客流突破30万人次;村集体经济收入和村民人均收入,分别从2005年的91万元、8732元增长到380万元、35895元。

村庄变了,人的命运也变了。我们走访四十余户农家后发现,不少村民的改变始于这蓬勃进取的十年——

关了竹制品加工厂后,赵水根投入200多万元将自家房子改造成民宿,抓住了时代机遇,赚的钱比开厂还多;

早年在矿山开拖拉机的俞金宝,回村创业办农场,52亩园子里种出了30多种葡萄,让城里人趋之若鹜,采摘品尝;

胡青法和妻子李庆,离开宁波,回到余村,办起民宿,又开辟出两间房,一间当茶室,一间做咖啡吧;

……

指引一个时代的,必然有饱满的闪闪发光的思想。一切的变化,都始于2005年的那个夏天。

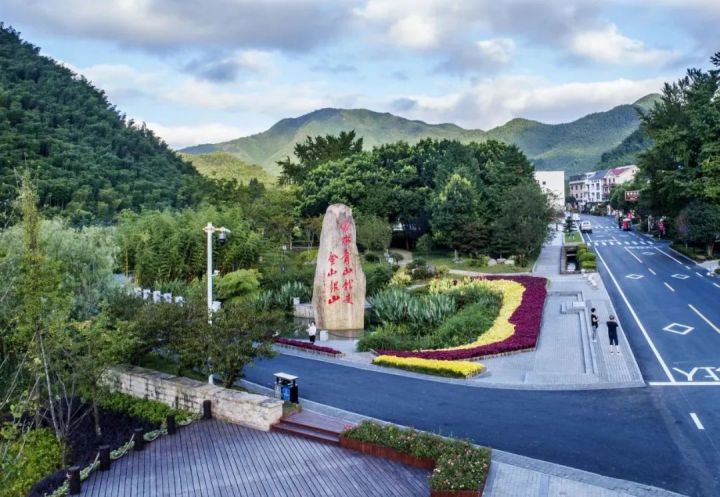

一块镌刻着“绿水青山就是金山银山”的石碑,立在了余村,这里曾是村里最后一批工厂所在地。

那是余村人不断掌握规律、实践真理的信念,也是继续超越自我、追求幸福的理想。

(四)东风吹,绿意满江南

2019年10月1日,庆祝新中国成立70周年大会在天安门广场隆重举行,人声鼎沸,彩旗飘扬。

群众游行阶段,85后汪玉成站上了其中一辆巡游彩车,名为“希望田野”。

3个月前,他初来乍到,在余村担任村党支部书记。此前,他在安吉多个乡镇工作过,回到老家铆足劲想干出点名堂,却碰上了余村发展的“天花板”:土地基本开发完成,落新项目、干新产业的空间捉襟见肘。

同时,全国乡村都将热切的目光投向余村:乡村振兴写入党的十九大报告后,大家都想看看余村如何继续探路。

干什么?怎么干?耀眼的光环、时代的责任、空间的窘迫,考验着余村人,考验着汪玉成。

浪潮之中,余村再次站上十字路口。

余村再次迎来了总书记。

这天,一辆车从满眼绿意中驶来。2020年3月30日,时隔15年,习近平总书记再访余村。

当年逼仄的村道已难觅踪影,取而代之的是平坦宽阔的绿道。习近平总书记沿着这条绿道察看村容村貌和农作物长势。走进村子,他顺道来到了春林山庄。

潘春林一家人正做着青团。“没想到真把您给盼来了!”见到总书记,他难以抑制内心的激动。这十几年来,潘春林一家沿着总书记指引的道路谋发展,不仅农家乐稳定经营,还开起了公司,拥有了自家的旅游车队。

在春林山庄院子里,总书记亲切嘱托,要在推动乡村全面振兴上下更大功夫,推动乡村经济、乡村法治、乡村文化、乡村治理、乡村生态、乡村党建全面强起来,让乡亲们的生活芝麻开花节节高。

临别时,总书记不忘给大家再鼓鼓劲:“这里的发展后劲潜力很大,希望再接再厉,乘势而为、乘胜前进。”

总书记走后,潘春林的小院里热闹不减。

“15年前,总书记的话我还听不太懂,但现在绿水青山真的成了金山银山,上海人、江苏人真的来到我家住,这就是逆城市化吧。”潘春林感叹。

“总书记说我们有潜力,我们要继续加油干啊!”村民们你一言我一语,说着说着把目光转向汪玉成。

春日的阳光洒在汪玉成身上。35岁的他到余村不足一年,本就稀疏的头发又少了,成了别人口中的“光头老书记”。总书记的再访、殷切的嘱托,让汪玉成的精气神又回来了。

余村有了个新概念——“1+1+4”——以余村为核心,天荒坪镇镇区及周边山河、银坑、马吉、横路等四村统筹发展。

“余村的潜力不仅仅在村内,我们要想办法跳出余村,拓展发展空间。”汪玉成说。

一件改变余村发展格局的大事,正在酝酿。

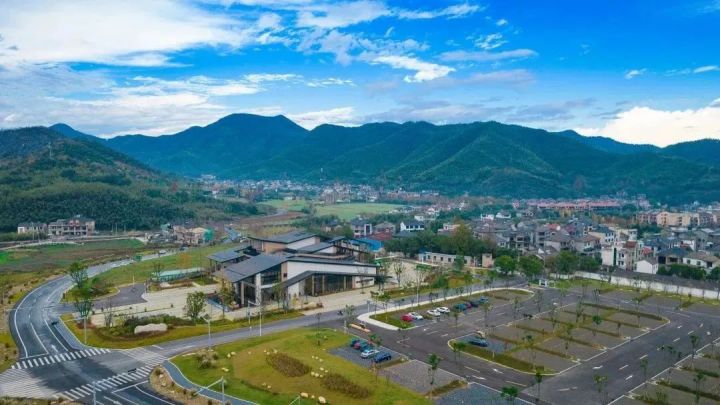

初入余村,我们颇为疑惑:余村游客中心为何建在村外?后来得知,上一任村党支部书记任职期间,曾确定要将其建在村口。为了余村再上台阶,镇里重新考虑,决定把游客中心移到山河村和横路村的交界处,即天荒坪镇五村的中心位置。

但是,村民能理解吗?

2020年,夏日的夜晚,村委会办公楼二楼会议室还亮着灯。汪玉成告诉村民,游客中心要挪到村外了,原计划用地将被复垦为农田。

“游客中心建在村里,我们做做生意方便,搬到外面还是余村的吗?”

“你怎么胳膊肘往外拐?”

质疑声与蝉鸣蛙鼓此起彼伏。一石激起千层浪,游客中心选址问题引发了对余村未来发展的大讨论。

“总书记让我们再接再厉,乘势而为、乘胜前进,我们不能只守着自己村的土地啊!这也是为了更好地把绿水青山转化为金山银山!”汪玉成毫无保留地讲出心中所想。

余村面积不大,不足半日便可游遍,游客很少在村里多作停留。游客中心建在村外,拉长旅游路线,既能吸引游客留宿,还能让周边村的游客拐到余村看看,旅游收入只增不减。

村口那片地复垦完,可以种五彩水稻,既是一道风景,也能更好保护生态,让农村有农村的味道。

质疑声小了。晚上9时许,村民陆续回家。汪玉成带着村干部,披着月色,挨家挨户上门请村民签字,一刻也不耽搁。

如期建成的游客中心,像一枚楔子,打开余村故事新篇章。

随着余村与周边四村的物理空间进一步打通,旅游线路日益丰富,越来越多的游客选择住上一晚,夜经济也有了苗头。村民开始意识到:跳出余村,才能真正发展余村。

隔壁山河村,游客也多了。村党支部书记邵林峰一问,大多是从余村来的。但可惜,到了山河没地儿玩也没地儿住。