靠卖凉皮攒了一套房!杭州这些夜市小摊又热闹了,老板们说……

如果你在杭州钱塘新区奋斗过,尤其是在新区众多工厂里上过班,应该都知道下沙十四号大街上的一排排“小黄亭”。

十四号大街是新区工厂密集的区域之一,在这一带工厂里上班的年轻人也很多。如果说宿舍区里藏着的是成千上万年轻人的梦想,那么小黄亭解决的是通往梦想路上最现实的吃饭问题。

这些亭子一共有60多个,最长的已经开了10来年,摊主基本以夫妻档为主。

亭子的大名叫“白杨商亭”,因为有着橘黄色的外表,光顾的年轻人们给了它们更加亲切的名字“小黄亭”。

每天下午三四点,小黄亭陆续打开卷闸,摊主们开始擦试橱窗、整理食材、摆放整齐,为晚上即将到来的生意做准备。

天气渐暗,女人们热锅煮面条,煮饺子,煮大杂烩……然后招呼正在外面闲聊的男人赶紧把早晚饭吃了。

这些夫妻档,卖着4块钱一个的肉夹馍,9块钱一份的炒面,3块钱一碗的馄饨……他们做着附近工厂小哥哥小姐姐们的夜生意。黑夜里年轻人的努力、爱情、困惑,他们见到很多。相对于市中心的夜市一条街,这里更加野生,也更加具有原始的生存力。

一座城市烟火气的形成,夜市、夜摊和夜宵店是有贡献的。疫情期间,它们一度销声匿迹。现在,在继续做好防疫措施的同时,城市在苏醒,夜市、夜摊和夜宵店都在回归。

晚8点第一波客流高峰,

是赶着上夜班的年轻人

晚上8点,第一波客流高峰出现。

远处有两辆大巴车驶来,还没来得及看清车身上的广告,每家每户的小亭子门口突然多出了很多穿工作服的年轻人。

“给我一份麻辣烫,要加辣。”

“一份炒米线,再加一瓶饮料。”

“两串烤肉、两串豆腐干,两串花菜,一串香肠,帮我快点打包。”

紧接着,他们拿起手机,对着微信或支付宝的二维码付钱,厨窗里面的夫妻档们忙开了,他们加快手脚,赶紧出货。

这个时候彼此的时间都是争分夺秒的。

摊主们怕动作慢了错失一笔生意,年轻人们则怕动作慢了,赶不上厂车。

“他们是要赶着上班去的,坐着厂车从住的地方到这儿,晚上8点半开始工作,要持续到第二天早上,不吃点东西垫垫肚子是不行的。”

一家卖烤串的摊主告诉记者,这波生意的持续时间很短,最多半小时。

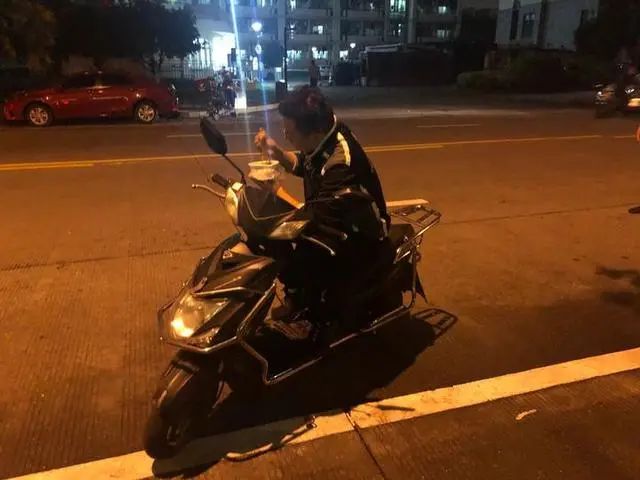

年轻人中有打包带走的,也有就在附近吃起来的。因为没有坐的地方,他们蹲在地上端着碗吃,背靠着树杆吃,或者坐在电动车上吃。

记者问他们:“光顾这儿的频率是多久?”

“差不多一周五六次,只要上班,肯定就来。”在一家工厂流水线上上班的小张说,“我一个单身汉懒得烧饭,再说这里的东西便宜又方便,我就换着花样吃,一天的饭几乎都在小黄亭解决。”

晚上8点半,厂车启动,刚才还在路边风卷残云的年轻人们也都不见了。

有人上班,自然也有人下班。不一会儿,三三两两结伴的人群又来了,他们是刚刚下班的,明显脚步也放慢了,说话也慢了,盯着厨窗的东西左看看右看看,慢慢选择自己想吃的,对他们来说,这是一天中最放松最享受的时光。

靠着“小黄亭”,

卖凉皮的老徐回老家盖了一套房

流水的客人,铁打的小摊。这些夫妻档们,不少已经在这里快十年了。

2011年,下沙开始集聚起一大批工厂,但因为配套一时跟不上,工厂里的年轻人平时想要买点日用品和小吃都要跑很远的地方。厂区所在的白杨街道多部门经过调查研究,决定做一批小亭子,取名“白杨商亭”。

摊主们只要愿意进驻“白杨商亭”,政府相关部门就给予一定的扶持,同时也提供相应的卫生保障和解决油烟排放等问题。

40岁不到的江西人徐佑和是最早入驻“白杨商亭”的摊主之一。

他退伍后先在下沙工厂里当保安,后来看到厂里大家的吃饭需求问题就买了一辆早餐车,做凉皮、小馄饨的生意。

“白杨商亭”一设立,徐佑和就申请入驻,依然卖凉皮。

“管理方对每家的产品进行了错位安排,同一个地段不同的摊主不会卖相同的食品。另外对所有的食品都进行采购登记。”徐佑和说,刚开始两三年生意不错,他赚了点钱,还回老家盖了房子。不过这几年,随着外卖火爆等各种因素,生意渐渐不如从前,但他依然感谢小黄亭,“靠这个小摊,我和老婆养了着家里两个老人两个孩子。”

徐佑和们一天的节奏是这样的,半夜12点最后一波客人走后,开始收摊,回到出租房等睡下基本也是凌晨两三点了,早上8点出门采购食材,然后回出租房里清洗,整理,下午三点去小黄亭准备晚上的开门生意。生意好的时候,一晚上可以卖出去200份凉皮。

今年因为疫情,小黄亭遇到了有史以来最长的假期。

“好几个月没有生意,3月份刚复工那会儿也没啥生意,这两天慢慢好起来了。”徐佑和挺乐观的,他说虽然辛苦,但只要有生意做,日子还是很有奔头的。

现在见到的年轻人的样子,

就是自己当年的模样

另外一对来自安徽的夫妻卖的是炒米线,记者和他们聊的时候,他们手上的活没有停。

妻子不健谈,默默捣鼓小摊上的食物。丈夫葛彬告诉记者,他和她是老乡,当年经人介绍认识成为男女朋友后,一起到杭州下沙闯荡。

“刚来的时候找不到进工厂的工作,两人商量一下就开始做小摊。”葛彬说。

那是“有情饮水饱”的时候。

靠着爱情慢慢走到一起的一对年轻人,就这样在杭州开始一起干活,有了一点点收入,他们就顺理成章结婚;再有一点点收入,他们要了两个孩子;之后一个孩子放在老家上学,另一个孩子跟在身边。他们一天都舍不得休息,每天还尽可能营业时间延长一点,多一单生意,就多点收入。

“没有在下沙买房,希望有一天赚够了钱,回老家养老。”葛彬跟记者说这些的时候,对老婆是愧疚的。

他说,老婆从一个那么年轻的妹纸这么多年来一直跟着他,陪着他起早摸黑风雨无阻出摊,没有一天可以休息,也从来去公园玩过一趟,更没有时间带孩子出去旅游。“哪个男人舍得让老婆这么吃苦哦。”

老婆听到这里的时候,难为情地笑了。在这个不善言谈的女人看来,生意空闲的时候,和老公一起刷刷抖音已经是幸福一种了。

夜晚十点,光顾小亭子的年轻人越来越多。一对对年轻人说说笑笑过来了,有的两个人合吃一份炒面,喝着同一杯饮料。

葛斌突然高兴起来,他说做小黄亭这十来年,小摊里来过很多年轻人,他越看他们就越觉得像当年的自己。

“有一个经常来买炒面的姑娘以前是实习生,经常来我这儿买吃的,后来有段时间不见了,我还在想是不是离开杭州了。没想到过了几年又回来了容光焕发的,她特意跑到这儿来跟我们大家报喜,她找了一个办公室里的工作,已经在这边结婚生子了。”

“还有一个一直不爱说话一个人默默来吃饭的小伙子,是流水线的操作工,突然有一天带着好几个同事一起来吃夜宵,一问,原来他升职为组长了。”

“也有见过小姑娘失恋的,深夜买了东西,蹲在一旁边吃边哭。”

……

经常会遇到的灵魂拷问:摆小摊好还是工厂上班好

凌晨12点,是小黄亭一天中最后的高光时刻,这个时候,还会有一批年轻人下班。

经常有年轻人会问小摊主们这么一个问题:“是摆小摊好,还是工厂上班好?”

每每这个时候,徐佑和会这么跟年轻人说:“生意不是那么好做的,不要一时冲动,做生意的苦可能比工厂上班还要苦。当然如果有一门手艺想出来闯闯的,也可以试一试,万一成功了呢?!梦想总是要有的嘛,对不对?”

而听到这个答案的年轻人会哈哈大笑。

吃完一碗凉皮或者一份炒米线的他们,不知不觉中迎来了第二天最早的时刻,不知道此刻的他们是否离自己的梦想又近了一步?

记者从负责管理这些“小黄亭”的白杨街道投资公司了解到,截止目前,白杨小黄亭有64个,分布在9个不同的厂区聚集区,下沙十四号大街是其中之一。

如果你想入驻“小黄亭”,要先想好准备卖什么,需要和现有的业态不一样。然后拿着身份证件到白杨街道4楼的投资公司去报名。如果对管理费、卫生清运费也能接受的话,他们会协助你办理营业执照、食品安全等证件。“目前还有空位,我们也欢迎有梦想的年轻人来加入。”疫情期间公司给摊主们配发了消毒液、体温计等防疫物资。每年夏天,还会送一些夏日慰问。

“夜市亮了”系列报道之一:夜市亮了 | 有的营业到凌晨4点,有的研发煎饺,复工的近江海鲜城很拼

来源:钱江晚报·小时新闻记者 朱燕